汽車、家電生產時必不可少的機床,作為制造機器的機器,也被稱為“工作母機”。從1982年以來的27年間,日本的機床產量一直占居世界首位,然而在2010年讓位給了中國。在臺灣及韓國也緊隨其后的狀況中,日本的機床產業(yè)是否會就此衰退下去呢?

“一國之繁榮,維系于該國的先進生產力。”——這是寫在1989年美國麻省理工學院(MIT)工業(yè)生產力調查委員會寫在《美國制造——如何從漸次衰弱到重振雄風》一書開頭部分的名言。它通過調查分析發(fā)展勢頭強勁的日本與歐洲基礎工業(yè)的生產力,對工業(yè)實力衰退的美國經濟發(fā)出了警告。調查涉及到汽車、化學、民用飛機、電子機械、機床等8個行業(yè),從而得出了開頭的“一國之繁榮……”,也就是“工業(yè)生產力即國力” 的結論。從那以后的二十多年,工業(yè)實力由美國轉向日本,今后,將向著中國及印度轉移。機床產業(yè)的發(fā)展與經濟增長率密切相關,作為其象征,現在,以13億人口的中國和11億人口的印度為代表的亞洲新興國家中,對機床的需求在直線上升,需求量異乎尋常之大。以電子產品制造服務(EMS)方式,承接以iPhone、iPad為代表的智能手機和平板電腦零部件生產的中國企業(yè),需要每次加工2000個零部件以上的加工中心,中國臺灣和韓國企業(yè)在向中國市場提供低成本機床上競爭激烈。包括中國及印度市場在內的亞洲市場上,日本和德國廠家以及后來居上的中國、臺灣及韓國廠家正展開著一場激烈的爭奪戰(zhàn)。不久的將來,日本的機床產業(yè)是否會步美國之后塵,走向衰退呢?

獨占鰲頭27年的“日本制造”

機床被稱為“工作母機”。汽車、飛機制造、鐵路建設、還有手機、相機、鐘表等的生產,都離不開機床。“制造機器的機器”就是這樣的一種工具機。

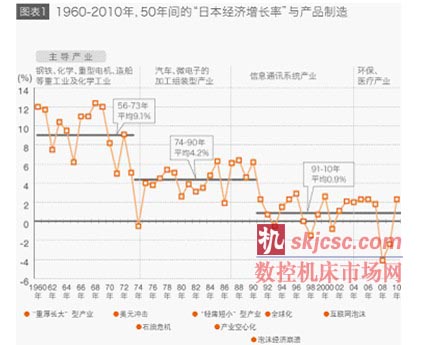

如上所述,機床產業(yè)的發(fā)展與經濟增長率密切相關,看看戰(zhàn)后日本的GDP與主導產業(yè)的變遷狀況。

在1956年-1973年的經濟高速增長期(平均經濟增長率為9.1%),大戰(zhàn)結束已有10年,重建復興所必需的鋼鐵、化學、電氣設備、造船等重工業(yè)及化學工業(yè)(“重厚長大”型產業(yè))崛起并牽引了日本經濟的發(fā)展;1974年-1990年(平均經濟增長率為4.2%),重點開始轉向汽車、微電子的加工組裝型產業(yè)(“輕薄短小”型產業(yè)),成為世界經濟發(fā)展的動力;而后,經濟發(fā)展趨向穩(wěn)定,市場呈現飽和,日本的主導產業(yè)又轉入了環(huán)保與醫(yī)療領域。與此同時,“金磚四國”(巴西、俄羅斯、印度、中國)也在重工業(yè)與化學工業(yè)的基礎之上,創(chuàng)建起了加工組裝型產業(yè)。

20世紀70年代 美國廠家寬懷大度

在美國的機床廠家中,曾出現過辛辛那提米拉克龍(Cincinnati Milacron)、摩爾(Moore)、華納?史瓦塞(Warner & Swasey=W&S)、博格瑪斯特(Burgmaster)、吉丁斯?路易斯(Giddings&Lewis=G&L)、科爾尼?特雷克(Kearney&Trecker=K&T)等猶如閃爍繁星般的企業(yè)。20世紀70年代是美國人對自己的技術充滿自豪的時代,日本機床廠家的技術人員將美國作為目標的理由也正在于此。東芝所屬的機床廠家東芝機械,在日本和現在的多工序數控機床的鼻祖“K&T”共建合資公司K&T東芝機械,也是將美國作為目標的一個實例。

父親曾是博格瑪斯特公司員工的美國記者馬克斯?荷蘭德在1989年的著述《When the Machine Stopped》(《雄心幻滅——博格瑪斯特公司緣何銷聲匿跡》)的開始部分中寫道:“過去,制造業(yè)曾被看作是美國經濟的同義語。美國制造業(yè)曾以進行大量生產的‘美國機制’,聚斂了來自世界的驚羨目光。”(20世紀70年代的美國機床廠家也確實是那種“美國機制”的組成部分。然而后來,正如荷蘭德在同書中所描繪的博格瑪斯特公司的情形一樣,那些光輝閃爍的繁星企業(yè)紛紛銷聲匿跡了。根據2011年3月美國Gardner Publications, Inc.提供的《機床記分牌》統(tǒng)計,在143家公司產量排名中,占有一席之地的美國明星企業(yè)只剩下生產汽車齒輪磨床的格里森(Gleason,排名第15位)一家。

歐洲也有一些大名鼎鼎的廠家,它們甚至成為高精度的代名詞,為此上世紀60年代-70年代,日本廠家爭相與它們展開技術合作。然而,生產坐標鏜床的希普(Sip,瑞士)和迪克西(Dixie,瑞士)、生產夾具銑床的豪瑟(Hauser,瑞士)、生產齒輪磨床的萊斯豪爾(Reishauer,瑞士)、生產仿形車床的卡澤納夫(Cazeneuve,法國)、生產磨床的瓊斯?希普曼(Jones & Shipman,英國)等輝煌一時的企業(yè),后來卻漸漸落后于時代的潮流,被紛紛合并或收購,盡管品牌幸存下來,實體卻已經消失。盡管如此,在《機床記分牌》排名中,仍有德國的通快(Trumpf,第2名)、計得美(Gildemeister,第5名)、馬格(Maag,第12名)、舒勒(Schuler,第14名)、英迪克斯(Index,第17名)等18家企業(yè)位居前列,成為日本廠家的強勁對手。

日德遙遙領先 中國奮起直追

20世紀80年代前期,日本開始崛起。在通用機的鼎盛時期,歐洲及美國的廠家一味拘泥于通用機的生產,日本則另辟途徑,率先實現了數控(NC)化。將日本廠家推上世界舞臺一展風采,可以說制造電腦數控(CNC)裝置及機器人的法那科公司(FANUC)是功不可沒的。

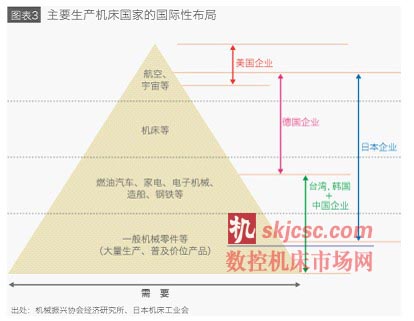

在2011年8月的《機床記分牌》中,有山崎馬扎克(Yamazaki Mazak,第1位)、捷太格特(JTEKT,第4位)、小松(Komatsu,第7位)、森精機制作所(Mori Seiki,第8位)、天田(Amada,第9位)、大隈(Okuma,第10位)等6家日本企業(yè)進入了前10名。順便說一下,在143家企業(yè)的排名中,日本有37家(占26%),其次是德國18家(占13%),日德兩國的廠家占居絕對優(yōu)勢。而中國僅有6家(占4.2%)。不過,考慮到諸如機床產值比日本高出40多億美元、擁有日本10倍的人口、快速增加的基礎設施建設(供水、電力、煤氣、鐵路網)等各種因素,不難想象,中國市場之巨大,是呈現飽和狀態(tài)的日本市場所無法相比的。今后,只要不出現特殊情況,毫無疑問中國將獨占世界機床生產的鰲頭。

另一方面,日本擁有以豐田汽車為首的、在世界上樹立了“日本制造”品牌(安全放心)的汽車產業(yè)和以松下、日立、索尼為代表的電子產業(yè),日本的機床廠家在“精度”、“交貨”、“價格”等方面受到這些產業(yè)的嚴格錘煉,在精密度、復雜加工、難銑削材料加工等領域形成了令他人望塵莫及的特長。產量雖然比不上首位的中國,但在高質量、難銑削材料(波音787及空中客車350的機翼、機體、中央翼等所使用的占整體重量50%的碳纖維復合材料“CFRP”、鈦、高硬度材料等)加工、復雜加工技術方面,日本有著極大的優(yōu)勢。然而,日中機床市場規(guī)模的差距今后只會擴大不會縮小。中國生產的機床,質量也終將顯著提高,在數量與質量兩方面,都會威脅到日本機床的拿手領域。當年,美國廠家的沒落,不僅是因為日本企業(yè)的崛起,更重要的原因是受到上世紀60年代和70年代建立大型聯合企業(yè)旋風的捉弄,在企業(yè)收購過程中,精疲力竭,最終銷聲匿跡。如今中國企業(yè)崛起,日本是否能避免重蹈覆轍?

汽車產業(yè)的動向影響巨大

日本的機床產業(yè)用戶分布領域廣闊,遍及宇宙航空業(yè)到一般零件生產行業(yè),但主要還是依存于生產2-3萬種零部件的汽車零件產業(yè),約占訂貨總額的60%。在日本,生產成品車的企業(yè)有豐田、日產、鈴木、本田等12家,年產量962萬6000輛(2010年的數據,上一年同期比121.3%)。另外,向成品車企業(yè)提供零部件的廠家(Tier1、Tier2),有442家(Denso、Aisin精機、NTN、KYB等)加盟日本汽車零件工業(yè)會,還有未加盟的Tier3、Tier4企業(yè)……,這一產業(yè)覆蓋面廣并形成金字塔構造。汽車產業(yè)的設備投資額(2008年度計劃額)為1兆6209億日元,相當于整個制造業(yè)(7兆5210億日元)的21.6%。機床的設備投資只占其中的微少部分。根據日本機床工業(yè)會的訂貨統(tǒng)計,提供給汽車行業(yè)的是893億7300萬日元(2010年),占訂貨總額的9.1%。從表面上看,并不存在“大約60%的依存度”,但由于來自一般機械、電氣、精密機械企業(yè)的訂貨,其最終用戶包括了汽車產業(yè)的零件與裝置,所以有“大約60%的依存度”的說法,因此也就形成了如果受到汽車產業(yè)不景氣的影響,日本的制造業(yè)便會出現停滯的結構。正是這里,既培育了日本機床產業(yè)的優(yōu)勢,又呈現出它脆弱的一面。在汽車產業(yè)走出日本,擴大海外生產規(guī)模的情況下,如果所在國政府在“扶植汽車產業(yè)”的方針下采取優(yōu)先使用本國零件和機床設備的政策,將日本產品拒之門外,那么日本的機床廠家馬上就會奄奄一息了。

頑強的日本機床廠家

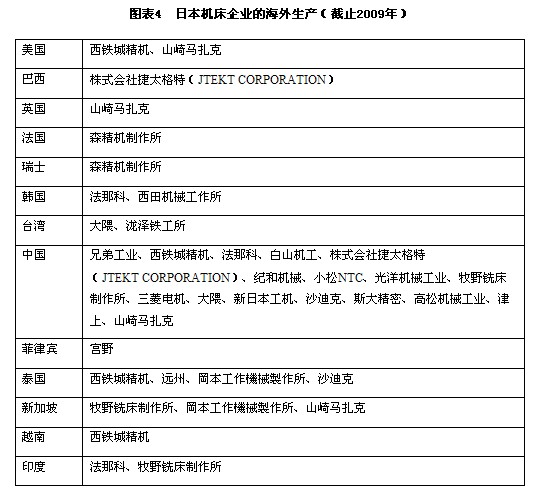

日本約有200家機床企業(yè)。現在,92家日本機床工業(yè)會成員中的77家以及37家日本小型機床工業(yè)會成員中的27家,合計有104家企業(yè)生產機床。加上非會員企業(yè),共有200家左右的企業(yè)構成了日本的機床產業(yè)。日本廠家在海外的生產始于1974年山崎馬扎克在美國建設的工廠,截止到2011年,海外生產已遍及世界各地。既有打入美國、新加坡和臺灣,生產CNC機床并出口美國、歐洲、中國、東南亞等地的廠家(山崎馬扎克、牧野銑床制作所、瀧澤鐵工所、沙迪克等),也有利用德國吉爾德邁斯特在中國的工廠進行生產、與歐洲廠家設立合資公司的企業(yè)(森精機制作所)以及與臺灣企業(yè)合作在中國建設生產基地的企業(yè)(高松機械工業(yè))等等,呈現出多樣化的形態(tài),出現了充分利用日本的先進技術,在海外開拓合理價位產品的動向。另外,還有將高質量機床和高精度機床零件放在國內生產、而在海外主要進行批量設備制造的分離型生產廠家。

日本機床企業(yè)就是這樣以剛柔并舉多樣靈活的形式參與競爭,絲毫沒有重蹈美國廠家覆轍的跡象。

但是,決不能忘記本田公司前社長吉野弘行在“2008年日本國際機床展覽會” (JIMTOF2008)演講中所提出的警告:“在剛剛啟動的泰國工廠發(fā)動機生產線上,投入了比日本產品成本低4成的印度及中國的機床,取得了良好的成果。日本需要重新思考成本問題。”在急劇變動的時代,雖然難以預測5年后的情況,但是可以斷言,沒有獨創(chuàng)性、缺乏人才、一味袖手旁觀的企業(yè),今后必將陷入困境。

- NJ-MK4280/1數控(精密)坐標磨床的研發(fā)與應用

- Creaform 形創(chuàng)計量級手持式三維激光掃描儀: HandySCAN 3D|EVO 系列?橫空出世

- 以全價值鏈創(chuàng)新賦能中國智造升級——訪博世力士樂中國工廠自動化產品業(yè)務高級副總裁王英姿女士

- ISCAR尖端解決方案:應對渦輪增壓發(fā)動機加工挑戰(zhàn)

- CA6140 臥式車床常見故障維修

- ISCAR刀具在輕量化工程材料先進加工中的應用

- 突破大型工件的加工瓶頸——對話埃馬克車削業(yè)務部技術銷售專家 Bernd Scheschy 先生

- 引領國產高端數控機床跨入“微米時代”--—訪江西佳時特數控股份有限公司董事長劉華先生

- ISCAR熱交換器制造行業(yè)解決方案

- 采用ISCAR領先的CBN與PCD刀片加工零件

網友評論 >>查看更多評論